POUR COMMANDER :

- par courrier : CRAS 39, rue Gamelin 31100 Toulouse (l’ancienne adresse de la boite postale sur les bons de commande n’est plus valable)

- par mail : cras.toulouse(at)wanadoo.fr

De Golfech à Sivens - Contributions à la réflexion sur les violences étatiques

Pour contribuer aux diverses mobilisations contre les violences étatiques (policières, militaires...) de novembre 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse à Sivens, nous revenons avec ce document sur la lutte, riche d’enseignements, contre l’implantation d’une centrale nucléaire à Golfech dans le Tarn-et-Garonne.

Nous faisons notamment un retour historique sur les évènements du mois de novembre 1981. François Mitterrand (Parti Socialiste) est alors président de la république depuis six mois. La répression au cours cette période ressemble par divers aspects à celle exercée contre les opposants au barrage du Testet dans la forêt de Sivens (Tarn).

Brochure du Collectif La Rotonde. 22 pages, format 15 X 21. Éditée en décembre 2014 et réactualisée en avril 2015. (3€ port compris)

.

.

Enquête d’hostilité publique, Golfech 1979

Documentaire réalisé par Floréal BUJEAN, commentaire de H. MATHAIS, 1979

Mémoire d’une bataille perdue, le film « Enquête d’hostilité publique » retrace un temps fort de la mobilisation contre le projet de centrale nucléaire à Golfech dans le Tarn-et-Garonne : la consultation bidon d’utilité publique de la population locale en 1979. Quoique s’étalant sur une très courte période de l’histoire des luttes antinucléaires, il n’en reste pas moins un témoignage instructif pour la résistance présente.

Peu diffusé, la bobine fut malheureusement mise aux oubliettes. C’est vingt ans après sa réalisation, à l’occasion de la sortie du livre « Golfech, le nucléaire : implantation et résistances » qu’elle fut cherchée et archivée par le CRAS, puis remise en circulation en format DVD.

DVD édité en mai 2013, réédité en 2020 10€ port compris

.

.

.

.

.

.

.

Les GARI (Groupes d’Action Révolutionnaires Internationalistes), 1974, la solidarité en actes : enlèvement du banquier Suarez…

.

de Tiburcio Ariza & François Coudray.

- 296 pages, format 15 x 21. Édité en mars 2013. 15€ port compris

- Mai 1974, les GARI (Groupes d’Action Révolutionnaires Internationalistes) défrayent la chronique avec l’enlèvement d’Angel Baltasar Suarez, le directeur de la Banque de Bilbao à Paris, et une série d’attentats à l’explosif contre les intérêts économiques de l’Espagne et les représentations du franquisme. Le but revendiqué est sans ambiguïté : exiger la libération des prisonniers de l’ex-MIL (Movimiento Ibérico de Liberación). En effet, deux d’entre eux risquent la peine de mort par le garrot comme l’a subie à Barcelone deux mois auparavant leur compagnon de lutte Salvador Puig Antich. Les GARI sont avant tout une coordination de groupes autonomes et d’individus de la mouvance libertaire en France, pour qui les protestations classiques de solidarité semblent insuffisantes pour empêcher les condamnations à mort. Si au cours de l’été la coordination décide l’autodissolution, les arrestations de certains de ses membres, la solidarité aux inculpés et les procès (en 1981) vont prolonger la « vie médiatique » des GARI pendant plusieurs années. Ce livre présente une chronologie détaillée des événements et une anthologie des textes écrits entre 1974 et 1977. En outre, il comporte des témoignages récents de protagonistes qui ont bien voulu revenir sur ce passé.

Les auteurs, s’estimant trop impliqués dans ces péripéties pour avoir la distance nécessaire pour en écrire l’histoire, ont préféré exposer dans cet ouvrage l’essentiel des matériaux conservés au centre de documentation du CRAS. Ceci afin de permettre aux lecteurs intéressés d’avoir des éléments pour analyser cette période avec du recul ou tout simplement de découvrir les GARI. À travers les actions, les communiqués de revendication, les lettres de détention et les divers textes publiés, on peut approcher la pensée des individus qui y ont pris part. Et par la même occasion lire quelques pages d’histoire de groupes autonomes libertaires, car les GARI sont le fruit du bouillonnement post-68 et des liens tissés au gré des affinités et des luttes.

Mouvement Ibérique de Libération : Mémoires de rebelles

Le MIL, 1000 en espagnol ou Movimiento Iberico de Liberacion, est connu avec la campagne de solidarité et surtout, après l’exécution de l’un de ses membres, Salvador Puig Antich, le 2 mars 1974. Ce dernier sera souvent présenté comme un martyr de la lutte contre la dictature... La réalité est bien plus complexe, l’histoire même du MIL fait voler en éclat ce cliché consensuel et réducteur du groupe antifranquiste. Liée à l’émergence d’un mouvement ouvrier radical à Barcelone et à la contestation qui a secoué le monde à la fin des années 1960, son action se traduit par une volonté d’amener un soutien concret aux luttes et de publier à la fois des analyses sur ces dernières et des textes oubliés de la gauche communiste européenne très critique avec le stalinisme et le marxisme léninisme... Derrière les hold-up et les publications, c’est aussi une aventure humaine où l’amitié va au delà du politique. En même temps qu’ils forgent le MIL, les acteurs apprennent à vivre en rupture avec le mode de vie dominant. C’est l’apprentissage du combat politique et de la clandestinité avec son lot de certitudes, de questions, avec ses moments de joie et ses dangers. Une tranche de vie avec un désir farouche de se construire en hommes libres..

- 384 pages, format 14,5 x 20,5. Édité en mai 2007. 15€ port compris

- Télécharger le bon de commande

- A télécharger : Livre MIL page par page (corrigé et réédité en 2016) :

.

.

Retour sur les années de braise : Des groupes autonomes et l’organisation Action Directe

.

À l’occasion de la campagne pour la libération des membres d’Action Directe (AD), certains s’interrogent sur cette organisation anticapitaliste, ses origines, son idéologie. Quelques documents développent ces questions, quelques versions journalistiques ou policières/étatiques, des écrits et des interviews de membres d’AD. Le manque réel de matière et d’éléments de comparaison rend difficiles la compréhension et l’appréciation de cette histoire, de ces moments de lutte.

En France, des années 1960 aux années 1980, des centaines de personnes ont répondu à la violence de l’État, du patronat, du capital, en pratiquant une violence politique lors d’actions de lutte armée. Contrairement à l’idée véhiculée par les médias ou les romanciers, informés par la police politique, Action Directe n’avait pas le monopole ou la direction de cette forme de lutte. Cette organisation n’était qu’une composante de ceux (communistes, anarchistes, libertaires, révoltés sans étiquette...) qui ont commis des actes de lutte armée.

- brochure du Collectif Éphémère, 26 pages, format 15 x 21. Éditée en mars 2005, rééditée en 2018. 4€ port compris.

.

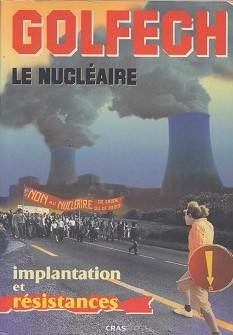

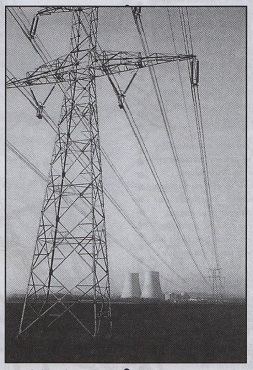

Golfech, le nucléaire, implantation et résistances

.

.

Ce livre retrace chronologiquement les décisions politiques, les prises de positions individuelles ou collectives, les manifestations, les réunions, les meetings et les actions diverses menées jusqu’en 1999 à propos de la centrale électronucléaire de Golfech. L’opposition à cette centrale, est l’une des luttes des plus marquantes qu’ait connu le Sud-Ouest de la France au cours de ces dernières décennies. Pas une âme qui n’ait eu à subir la raison d’État, aujourd’hui si présente. Ces événements n’étant pas isolés d’un contexte général, ils sont précédés d’une succincte préhistoire des découvertes de l’atome, de la radioactivité, des premiers pas de l’ère nucléaire. Ce livre traite aussi de l’implantation du nucléaire en France, de ses structures institutionnelles, politiques et économiques, et des différentes formes de résistance que cela a suscitées. Il est complété de quelques dossiers particuliers, les lignes THT, les retenues d’eau, les déchets. Cette publication a été réalisée à l’aide de fonds documentaires (textes et iconographies de cette période) provenant de tous horizons. La société nucléaire s’empare du vivant et atomise les êtres. L’offensive antinucléaire est riche d’expériences et d’enseignements que l’avenir, utopie nucléarisée, ne peut se passer de prendre en compte. Les auteurs de ce document opposés dès les années 1970 à la nucléarisation du monde ont souhaité effectuer un "travail de mémoire" mené jusqu’à nos jours et créer ainsi un outil reliant le passé aux réalités sociales, nucléaires et aux résistances d’aujourd’hui.

- Du Collectif La Rotonde, 588 pages, format 17 x 25. Édité en mai 1999.

.

.

.

.

.

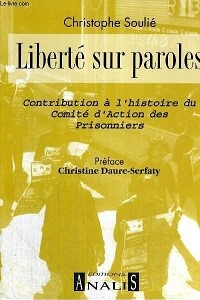

Liberté sur paroles, contribution à l’histoire du Comité d’Action des Prisonniers

de Christophe SOULIE

La prison est bien ancrée dans les esprits. De gauche, de droite ou du centre, aucun parti politique ne remet en cause fondamentalement son existence. Tout au plus, certains s’inquièteront de l’intrusion du secteur privé dans ce qu’ils désignent, non sans euphémisme, comme un service public. Dans le même temps, les autres hurleront après son "humanisation" induisant le fantasme de la "Prison quatre étoiles".

Pourtant, après deux siècles d’existence, son bilan est globalement négatif. Le système pénitentiaire a largement démontré son inutilité, tout comme la défunte peine de mort.

Dans la foulée de mai 68, des détenus se sont regroupés dans le Comité d’Action des Prisonniers. Au centre de leurs revendications, la suppression pure et simple de la prison. Leur moyen d’action, la réalisation et la diffusion d’un journal. L’entreprise durera de 1972 à 1980.

Pour la première fois, des détenus dits de droits communs, prennent la parole collectivement, non seulement pour dénoncer leurs conditions de détention mais aussi pour en tirer des conclusions politiques.

Comment cette parole des ténèbres a-t-elle pu avoir droit de cité ? Comment a-t-elle conquis sa légitimité ? Quel a été son message ? Qu’a-t-elle dévoilé ? Autant de questions qui amènent à parler de la prison, de la loi ou de la justice, du point de vue des détenus, à travers, la parole du Comité d’Action des Prisonniers.

Livre à télécharger : Liberté sur paroles de C. Soulié

Editions Analis, 288 p., 150mm x 210mm, 1995

8 euros port compris.

N. B. : Le CRAS n’est pas éditeur de ce livre. Les éditions Analis n’existant plus, nous avons récupéré le stock et nous nous occupons de sa diffusion.

.

.

Usine de mort. L’explosion d’AZF… un an après

- brochure du Collectif d’Habitant-e-s des Agglomérations Toulousaines (CHAT). 22 pages, format 14,5 x 21. Édité en septembre 2002. 3€ port compris

Dans cette brochure les membres du CHAT font un bilan multiple, à la fois sur l’implantation du pôle chimique, sur l’après explosion et ses conséquences, sur la situation actuelle (le pôle chimique est en partie rouvert) et sur leur engagement au sein du collectif "Plus jamais ça ni ici ni ailleurs" pour exiger la fermeture des sites.

.

.

.

.

Les idées courtes... la mémoire aussi

Texte à propos d’AZF et du journal local La Dépêche du Midi avant l’explosion du 21 septembre 2001.

- brochure du Collectif ça dégaze, 20 pages, format 21 x 29,7. Édité en octobre 2001. Réédité en format 14 x 21 en 2007. 3€ port compris

.

.

.

.

.

.

.

AZF-SNPE, le nucléaire, Golfech…

Texte du Collectif La Rotonde. 4 pages, format 21x29,7. Édité en avril 2002.

.

.

Nucléaire. Tu l’as vue, ma sortie

Texte sur l’exportation de l’énergie nucléaire, sur les lignes THT et le quadrillage européen de ces merveilles... Document comprenant une carte démontrant à partir de la France la probabilité d’une extension de ces lignes vers l’Afrique, l’Angleterre, toute l’Europe...

- Texte du Comité Européen pour la Protection de l’Habitat, de l’Environnement et de la Santé (CEPHES), du Comité Indépendant Anti THT du Volvestre (CIATV) et du collectif La Rotonde,

4 pages, format 21 x 29,7. Édité au printemps 2001.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quelques cartes postales éditées par le CRAS en 2000 et 2001

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

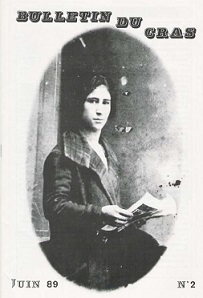

Bulletins du CRAS :

- Journal papier, recueil de textes divers, plus divers dossiers. Quatre numéros. Format 21 x 29,7 :

- N°1, 16 pages, publié en mars 1989

- N°2, 24 pages, publié en juin 1989

- N°3, 24 pages, publié en novembre 1989

- N°4, 24 pages, publié en mars 1990.

- Bulletin CRAS-infos : Bulletins d’infos diverses publiés sur le site du CRAS depuis 2015

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Les calendriers du CRAS, années 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996...

Certains tirages sont épuisés.

-

cliquer sur l’image pour télécharger les calendriers et les cartes de vœux

Protestation devant les libertaires sur le génocide palestinien

Texte de Agou Amer. 12 pages, format 16 x 21. Édité en 1987. Tirage épuisé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Compilation non-exhaustive de tracts autour du mouvement étudiant/lycéen de l’hiver 1986

.

- 86 pages, format 21 x 29,7. Édité en 1986.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fleury, Baumettes... Aujourd’hui St Michel

- Témoignage d’un détenu sur la révolte du 21 mars 1983 à la prison St Michel à Toulouse.

- 4 pages, format 21 x 29,7. Édité en avril 1983. Tirage épuisé.

.

.

.

.

.

.

.

.

Revues Toulouse Haute Tension

- 2 numéros d’une revue du Collectif CRAS, recueil de textes autour du mouvement antinucléaire. éditée en 1982. Tirage épuisé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

La légalité contestée

de Dominique Grein.

- Textes issus d’une présence libertaire dans l’entreprise.

- 154 pages, format 21x15. Édité en 1981. Tirage épuisé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.